광화문 광장의 세종대왕 동상 양 옆에는 훈민정음 28자가 새겨져 있다. 동상 전면 오른쪽에는 모음 기본자 11자가 ‘ ‧ ㅡㅣㅗㅏㅜㅓㅛㅑㅠㅕ’ 순으로, 왼쪽에는 자음 기본자 17자가 ‘ㄱㅋㆁ(엣이응)ㄷㅌㄴㅂㅍㅁㅈㅊㅅㆆ(여린히읗)ㅎㅇㄹㅿ(반시옷)’와 같이 새겨 있다.

오늘날은 한글 맞춤법 제4항에서 자음자는 “ㄱ(기역) ㄴ(니은) ㄷ(디귿) ㄹ(리을) ㅁ(미음) ㅂ(비읍) ㅅ(시옷) ㅇ(이응) ㅈ(지읒) ㅊ(치읓) ㅋ(키읔) ㅌ(티읕) ㅍ(피읖) ㅎ(히읗)”과 같이, 모음자는 “ㅏ(아) ㅑ(야) ㅓ(어) ㅕ(여) ㅗ(오) ㅛ(요) ㅜ(우) ㅠ(유) ㅡ(으) ㅣ(이)”와 같이 명칭과 함께 배열했다.

≪훈민정음≫(1446) 해례본(이하 ‘해례본’)에는 명칭은 나오지 않지만, 해례본과 이를 한글로 번역 풀이한 언해본 등을 참조로 하면 자음자는 ‘이’를 붙여 “ㄱ(기) ㅋ(키) ㆁ(이, 초성 옛이응) ㄷ(디) ㅌ(티) ㄴ(니) ㅂ(비) ㅍ(피) ㅁ(미) ㅈ(지) ㅊ(치) ㅅ(시) ㆆ(ᅙᅵ), ㅎ(히), ㅇ(이) ㄹ(리) ㅿ(ᅀᅵ)”와 같이 모음자는 아래아(하늘아)만 ‘ㆍ(ᄋᆞ)’와 같이 나머지는 오늘날과 같이 읽었다. 결국 자음자는 명칭과 배열 모두 바뀐 셈이고, 모음자는 배열만 바뀐 셈이다. 이렇게 배열 차례가 오늘날과 다르다 보니 배열 방식을 궁금해하는 이들이 많다.

해례본은 자음자(초성자, 종성자)와 모음자(중성자)를 <표 1>과 같이 다양한 방식으로 분류하고 있다. 엄격히 말하면 자음자는 맥락에 따라 다양하게 모음자는 한 가지 방식을 일관되게 적용하고 있다.

모음자는 중국뿐만 아니라 전 세계에서 유례를 찾아볼 수 없는 독창적인 발명으로 오로지 세종의 창제 의도대로만 배열하면 됐다. 그래서 한 가지 방식만을 적용할 수 있었다. 그러나 자음자는 독창적인 발명이긴 하나 중국의 초성자(성모) 배열 방식과 세종만의 제자원리 방식을 모두 적용하다 보니 다양하게 됐다.

이러한 다양한 분류 맥락과 의미를 정확히 이해하는 것은 훈민정음 문자뿐만 아니라 해례본 이해와 교육의 처음과 끝이나 다름없다.

초성자 분류의 다중성

초성자 분류는 크게 보면 세종이 직접 저술한 정음편 ‘예의’에서의 음운 특성 중심의 분류와 제자해에서의 제자 원리에 따른 분류로 나눌 수 있다. 물론 예의에서의 분류는 기본적으로는 제자 원리에 따른 분류가 전제되어 있다.

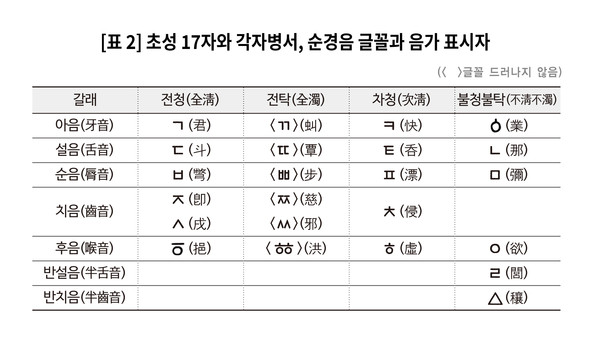

곧 초성자의 1차 분류는 ‘정음편’에서 이루어졌다. 이 분류는 세종이 직접 제시한 최초 분류라는 점에서 의미가 있다. “ㄱ<ㄲ>ㅋㆁ/ㄷ<ㄸ>ㅌㄴ/ㅂ<ㅃ>ㅍㅁ/ㅈ<ㅉ>ㅊㅅ<ㅆ>/ㆆㅎ<ㆅ>ㅇ/ㄹㅿ”와 같다. < > 안의 오늘날의 된소리글자인 초성자는 설명은 나오지만, 글꼴로 노출되지 않다. 이와 같은 분류 기준과 명칭이 나오지는 않지만, 제자해 용어에 근거하여 <표2>와 같은 분류 체계에 따라 배열한 것이다.

‘전청, 차청, 불청불탁, 전탁’이란 용어는 ‘정음편’에 나오지 않지만 ‘정음해례’에 나온다. ‘전청’은 예사소리, ‘전탁’은 오늘날의 된소리와 가까운 탁한 소리, ‘차청’은 거센소리, ‘불청불탁’은 울림소리이다.

조음위치에 따른 분류는 ‘아설순치후’ 차례가 된 것은 동양의 보편적 오행 원리에 따른 것이다. 오행의 차례는 고대 천문학에서 ‘목<화<토<금<수’인데 이는 태양에서 가장 먼 곳(목성)에서부터 화성, 금성, 수성 순서대로 따르되 지구에 해당하는 ‘토’를 중앙에 놓아 ‘아음(목)<설음(화)<순음(토)<치음(금)<후음(수)’와 같은 차례가 되었다. 음운 특성은 ‘전청-전탁-차청-불청불탁’ 순으로 배열하고 있다.

초성해에서는 전탁과 차청 차례를 바꾸어 “ㄱㅋㄲㆁ/ㄷㅌㄸㄴ/ㅂㅍㅃㅁ/ㅈㅊㅉㅅㅆ/ㆆㅎㆅㅇ/ㄹㅿ”와 같이 배열했다. 해례에서는 운서의 청탁 기준을 앞세웠지만, 예의에서는 새 문자 전달과 설명의 효용성이 고려되었다고 볼 수 있다.

종성해에서는 8종성법에 따라 ‘아음ㆍ설음ㆍ순음ㆍ치음ㆍ후음ㆍ반설음’ 순서에 따라 “ㄱㆁㄷㄴㅂㅁㅅㄹ”와 같이 배열했다. 용자례에서의 초성 분류는 ‘예의’에서의 초성자 분류 전략을 기본적으로 따르고 있다. 다만 전탁자를 배제하였고 나머지 분류 체계는 ‘ㆆ’자가 빠진 것 외는 그대로다. 다만 기본자는 아니지만, 토박이말에서 쓰였던 ‘ㅸ’만 추가되었는데 이는 정음편 순경음자 설명을 따른 것이다.

제자해 분류와 의미

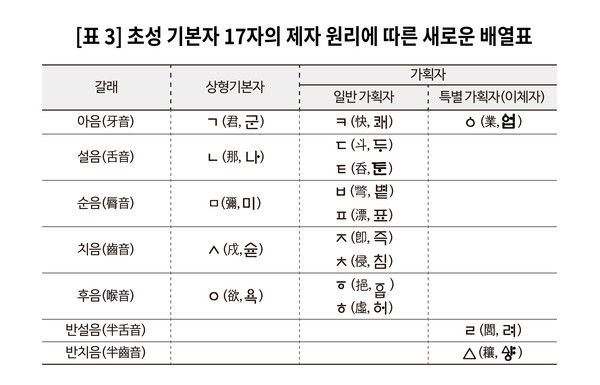

제자해에서는 철저히 제자 원리에 따른 배열을 했다는 점이다. 먼저 상형기본자를 설명하고 가획자와 이체자 순으로 ‘ㄱㄴㅁㅅㅇ/ㅋㄷㅌㅂㅍㅈㅊㆆㅎ/ㆁㄹㅿ’와 같이 배열했다. 이체자도 가획자인데 다른 가획자는 획이 더해지면 소리가 더 세지는데 이체자는 그렇지 않으므로 특별가획자인 셈이다. ‘이체자’라는 말이 해례본에 나오지는 않지만 관습적 용어이므로 괄호 안에 넣었다.

제자해에서는 발음 원리를 적용하다보니 날숨과 들숨이 시작되는 허파를 기준으로 날숨이 나오는 순인 ‘후-아-설-치-순’ 순서에 따라 “ㅇㆆㅎ/ㄱㅋㆁ/ㄴㄷㅌㄹ/ㅅㅈㅊㅿ/ㅁㅂㅍ”와 같은 배열도 하고 있다. 훈민정음 자음자가 철저히 발음작용을 관찰 분석하여 창제됐다는 사실을 있는 그대로 보여주고 있는 것이다.

자음자 차례가 오늘날처럼 바뀐 것은 기본적으로 세종이 분류한 것을 바탕으로 변형한 것이기에 완전히 달라진 것은 아니다.

제자해 제자 원리에 따른 분류에서 “ㄱㅋ/ㄴㄷㅌ/ㅁㅂㅍ/ㅅㅈㅊ/ㅇㆆㅎ/ㆁㄹㅿ”에서 특별가획자 ‘ㄹ’을 ㄴ계열 뒤로 돌리고, 먼저 초성과 종성에 두루 쓰이는 여덟 글자인 “ㄱ/ㄴㄷㄹ/ㅁㅂ/ㅅ/ㅇ”와 같이 배열한 뒤 같은 위치 순으로 “ㅋㅌㅍㅈㅊㅿㅇㅎ”을 배열했다.

그 당시에 “ㄱ/ㄴㄷㄹ/ㅁㅂ/ㅅ/ㅇ”은 초성과 종성에 모두 쓰이므로 “기역(기윽), 니은, 디귿(디읃), 리을, 미음, 비읍, 시옷(시읏), 이응”이라는 명칭을 부여했고 나머지는 초성에만 쓰였으므로 “키티피지치ᅀᅵ이히”라는 명칭을 부여했다. ㆆ(여린히읗)은 그 당시 쓰이지 않았으므로 뺐다.

조선어학회에서 1933년에 맞춤법을 제정하면서 앞의 여덟 자음은 차례와 명칭을 그대로 가져오고 나머지는 순서를 바꾸어 거센소리가 아닌 ㅈ을 앞세우다 보니 같은 계열의 가획자 ㅊ을 같이 앞세우고 나머지는 그대로 배열하면서 명칭을 앞 여덟 자와 통일시켜 ‘지읒, 치읓, 키읔, 티읕, 피읖, 히읗’이라고 명명하여 오늘날과 같은 차례와 명칭이 정해졌다.

중성자 분류의 일관성

중성 기본자 11자의 차례는 어디서든 정음편 예의 방식 그대로 ‘상형기본자-초출자-재출자’ 순으로 되어있다. 먼저 ‘상형기본자-초출자(단모음)-재출자(이중모음)’순으로 배열했다. 이는 제자 원리에 따른 것이다. ‘상형기본자, 초출자, 재출자’ 각각 안에서는 우리말의 주요 특성은 양성모음, 음성모음의 특성에 따라 배열했다.

아래아는 하늘을 본떴으니 양성모음, ㅡ는 땅을 본떴으니 음성모음, 사람을 본뜬 ㅣ는 사람이 하늘과 땅을 이어 주고 하늘과 땅의 일을 완성하게 하니 양과 음을 겸하는 ‘양음모음’으로 설정했다.

흔히 ‘ㅣ’를 중성모음이라고 하나 이는 현대 국어학자들이 편의상 붙인 명칭으로 올바른 명칭은 아니다. 왜냐하면 ‘중성’은 양성도 아니고 음성도 아니라는 의미이지만 실제 ‘ㅣ’은 양성과 음성을 겸한다는 뜻이다.

중성자의 차례가 ‘ㅏㅑㅓㅕㅗㅛㅜㅠㅡㅣ’와 같이 바뀐 것은 최세진의 훈몽자회(1527)에서 비롯됐다. 최세진은 상형기본자를 오히려 뒤로 돌리면서 음가가 흔들리던 아래아(ㆍ)를 맨 뒤에 배치하고 양성/음성의 틀은 유지하되 기본 꼴이 같은 모음자의 단모음과 이중모음을 나란히 배치하는 배열로 바꾸어 ‘ㅏㅑㅓㅕ ㅗㅛ ㅜㅠ ㅡ ㅣ ㆍ’와 같은 배열이 되었고 1933년 한글 맞춤법 제정된 ㆍ(아래아)가 공식 폐지됨에 따라 오늘날 배열로 정착됐다.

훈민정음 28자의 다양한 배열 속에 훈민정음의 과학적 원리와 체계, 철학적 의미 등 다양한 속성이 들어 있다. 현대 배열 방식과 비교하여 올바르게 이해한다면 훈민정음과 훈민정음 해례본의 의미와 가치를 더 깊게 이해하는 방법이 될 것이다.

<다음호에 이어집니다>

●이 글은 필자의 논문, “김슬옹(2021). ≪훈민정음≫ 해례본의 초성자, 중성자 도표식 분류 대안. ≪우리말교육현장연구≫ 28호. 우리말교육현장학회.”을 대중용으로 풀어쓴 것임을 밝혀둡니다.