[전문 읽기2] 훈민정음

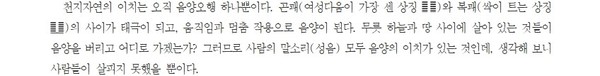

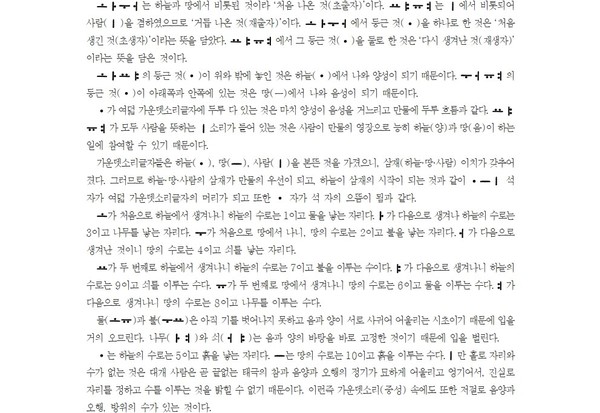

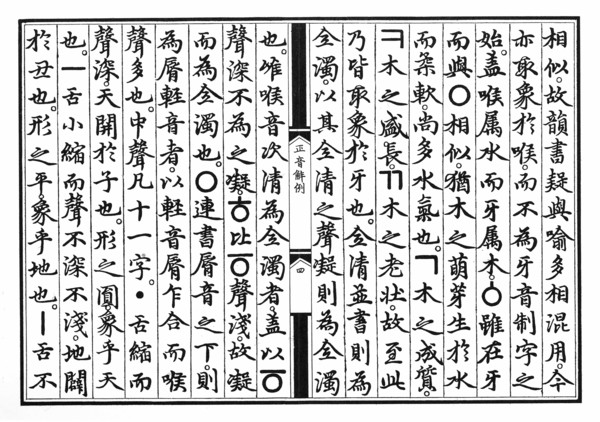

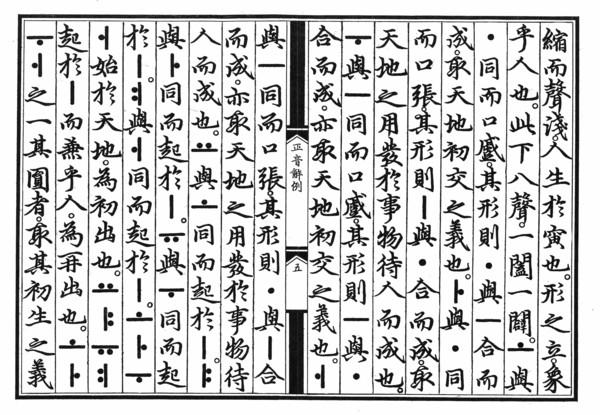

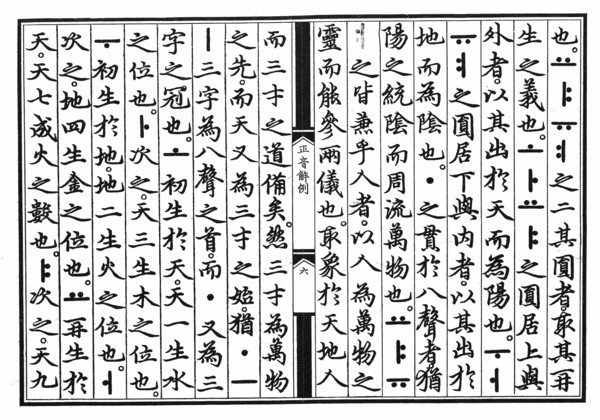

※ 훈민정음 고어가 웹 시스템에 적용이 되지 않아 일부 내용은 이미지 형태로 출판하게 됨을 알립니다. 독자의 이해 구합니다. ※

1. 제자해(글자 만든 풀이)

이제 정음이 만들어지게 된 것도 애초부터 지혜를 굴리고 힘들여 찾은 것이 아니고, 단지 말소리의 이치를 끝까지 파고들었을 뿐이다. 그 이치가 이미 둘이 아니니, 어찌 천지자연의 혼령과 신령스러운 정령과 함께 정음을 쓰지 않겠는가?

무릇 사람의 말소리는 오행에 뿌리를 두고 있다. 그러므로 사계절에 합하여도 어그러짐이 없으며, 오음계와 맞추어 봐도 잘 어울리고 틀리지 않는다. 목구멍은 깊숙하고 젖어 있으니 오행으로는 물이다. 말소리가 비어 있는 듯이 통하므로 이는 물이 투명하게 맑아 잘 흐르는 것과 같다. 계절로는 겨울이고, 음률로는 ‘우음계’이다.

‘어금니’는 어긋나고 기니 오행으로는 나무이다. 어금닛소리는 목구멍소리와 비슷하나 목이 꽉 차므로 나무가 물에서 나되 형체가 있는 것과 같다. 계절로는 봄이고, 음률로는 ‘각음계’이다.

혀는 재빠르게 움직이니 오행으로는 불이다. 혓소리가 구르고 날리는 것은 불이 타올라 퍼지며 위아래로 오르내림과 같다. 계절로는 여름이고, 음률로는 ‘치음계’이다.

이는 억세고 끊을 듯 날카로우니 오행으로는 쇠이다. 잇소리가 가루처럼 부서지고 걸리는 듯하게 나는 것은 쇠가 부스러졌다가 다시 불에 달구어 두드리면 단단해지는 것과 같다. 계절로는 가을이고, 음률로는 ‘상음계’이다.

입술은 모난 것이 나란히 합해지니, 오행으로는 땅이다. 입술소리가 머금으며 넓은 것은 땅이 만물을 머금으니 넓고 큰 것과 같다. 계절로는 늦여름이고, 음률로는 ‘궁음계’이다.

물은 만물을 낳는 근원이요, 불은 만물을 이루어지게 하는 작용이므로 오행 가운데서 물·불이 으뜸이다. 목구멍은 소리가 나오는 문이요, 혀는 소리를 가려내는 악기이므로 오음 가운데서, 목구멍소리와 혓소리가 으뜸이 된다.

목구멍은 안쪽에 있고 어금니는 그 앞에 있으므로 북쪽과 동쪽의 방위이다. 혀와 이가 또한 그다음에 있으니 남쪽과 서쪽의 방위이다. 입술은 끝에 있으니, 오행의 흙이 일정한 방위가 없이 네 계절에 기대어 네 계절을 왕성하게 함을 뜻한다. 이런즉 첫소리 속에도 자체의 음양오행과 방위의 수가 있는 것이다.

♣ 일러두기 ♣

≪훈민정음≫ 해례본은 15세기 한문으로 되어 있어 전문가들도 독해가 어렵다. 그래서 현대말 번역이 매우 중요하다. 1940년 이후 해례본 전문의 최초 번역은 방종현(1946)의 ≪(원본해석) 훈민정음≫(진학출판협회), 홍기문(1946)의 ≪정음발달사≫(상·하 합본. 서울신문사 출판국)에서 이루어졌다. 1940년에 조선일보에 7월 30일부터 8월 4일까지 5회에 걸쳐 연재한, 홍기문과 방종현이 번역하고 방종현 이름으로 발표한 해례본 최초 번역문에는 세종이 직접 저술한 정음편 번역과 맨 끝의 정인지서문 번역이 빠져 있다.

이후 지금까지 나온 40여 종의 번역은 이러한 초기 번역의 수정과 보완이다. 필자의 번역 또한 그런 맥락에서 벗어나지 못하나 다음과 같은 다른 점이 있다.

첫째, 세종 서문(어제 서문) 번역을 15세기 언해본 번역과 같이 108자 번역으로 하였다. 꼭 108자로 해야 한다는 것은 아니지만 15세기에 108자로 기울인 정성스러운 태도를 우리도 음미하듯 이어갈 필요가 있다.

둘째, 이 번역은 자음자를 제대로 읽게 만든 최초 번역이다. 모음자는 그대로 읽으면 되지만 자음자는 모음의 도움을 받아야 읽을 수 있으므로 쉽지 않다. 해례본은 초성자의 경우 ‘ㅣ’를 붙여 ‘기니디’ 식으로 읽었다. 그러나 기존 번역들은 현대 방식인 ‘기역, 니은, 디귿’ 식으로 읽게 되어 있다. 이럴 경우 원문의 의도를 제대로 살릴 수 없다. 종성자의 경우는 ‘ㅡ’를 붙여 ‘윽, 은, 읃’ 식으로 읽는 것이 좋다. 필자의 번역은 모든 자음에 대괄호로 이런 발음을 적어 넣어 누구나 쉽게 낭독할 수 있도록 했다.

셋째, 중학생 이상 누구나 쉽게 읽을 수 있는 용어와 문체를 지향하였다. 일부는 내용 자체가 어려워 이해할 수 없겠지만 그래서 최대한 쉬운 번역을 지향해야 한다. 그것이 누구나 쉽게 배우라고 만든 훈민정음 정신이기 때문이다. 훈민정음 해례본의 책 제목은 문자 이름과 같은 ‘훈민정음’이다.

<다음호에 이어집니다>

●이 글은 "김슬옹(2003). ≪훈민정음 해례본 입체강독본(개정증보판)≫. 박이정, 291-308쪽."을 좀 더 다듬은 것임을 밝혀둡니다.